| Dans deux arrêts rendus le 4 novembre 2021 (pourvois n° 19-23.368 & 370), la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le client, victime d’une escroquerie, ne saurait rechercher la responsabilité civile de sa banque sur le fondement du devoir de vigilance lorsque les opérations litigieuses ne présentaient pas d’anomalies apparentes. Ces arrêts traitaient de l’escroquerie bien connue menée entre 1999 et 2005 par la société International Marketing Corporation (IMC), et dont le président avait été condamné en 2007 à huit ans de prison ferme. Cette société avait en effet escroqué des centaines de particuliers à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros en les persuadant d’effectuer divers placements à l’étranger et dont ils n’ont jamais eu le retour. En l’espèce, deux victimes de cette société recherchaient la responsabilité de la Banque de Polynésie en considérant que celle-ci avait manqué à son devoir de vigilance en exécutant des virements, qu’ils avaient certes consentis, mais qui étaient à destination de l’étranger, et dont les ordres étaient renseignés par des tiers ne justifiant d’aucun mandat, alors que les virements représentaient des montant particulièrement importants. Dans un attendu limpide adopté pour les deux arrêts, la Cour de cassation indique que « les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par [Y] et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie apparente de ces opérations ». La Cour de cassation donne ici aux justiciables plusieurs clefs alimentant le faisceau d’indices qui déterminera si l’établissement bancaire doit être tenu, dans un cas donné, à un devoir de vigilance. Ainsi, lorsque le client signe lui-même un ordre de virement à destination d’une ville et d‘un établissement bancaire non signalés comme suspects et qui constitue une opération d’investissement classique, l’expression de la volonté d’effectuer le virement est caractérisée. L’opération ne présente alors pas d’anomalie apparente justifiant un devoir de vigilance de la banque. Les adjectifs employés par la Cour ne manqueront cependant pas d’alimenter le débat judiciaire. En effet, les termes « classique » concernant les virements et « suspect » à propos des villes et des établissements bancaires destinataires, revêtent une interprétation très large, et viendront, à n’en pas douter, nourrir ce contentieux particulier où les victimes, qui bien souvent ne peuvent identifier l’auteur de leur escroquerie, décident de se retourner contre leur établissement bancaire pour tenter d’obtenir réparation de leur préjudice. |

| Déjà applicable dans certaines villes de France, l’amende prévue en cas d’occupation ou de réunion dans des parties communes d’immeubles collectifs a été étendue à toute la France. L’article L. 272-4 du Code de la sécurité intérieure dispose que : « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ». Par une circulaire du 17 janvier 2022, le Ministère de la Justice a précisé la doctrine applicable à ces situations de plus en plus fréquentes, notamment au sein du parc HLM. Cette amende tend à sanctionner : – l’occupation en réunion d’un espace commun en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes ; – l’occupation en réunion d’un espace commun en empêchant délibérément le bon fonctionnement de dispositif de sécurité ; – l’occupation en réunion du toit d’un immeuble collectif d’habitation d’un espace commun en empêchant délibérément l’accès des personnes ou le bon fonctionnement de dispositif de sécurité. A titre d’exemple, les dispositifs de sécurité concernés sont les ascenseurs, portes coupe-feu, détecteurs de fumées, etc. Cette amende s’élève à 200 euros et peut être minorée à hauteur de 150 euros ou majorée à hauteur de 450 euros. La circulaire rappelle que la contravention suppose une occupation illicite et intentionnelle des parties communes. L’annexe de la circulaire précise que cette contravention concerne tant les copropriétés que les mono-propriétés, elle est donc notamment applicable au parc HLM. Cette mesure pourra ainsi aider les bailleurs sociaux dans leur obligation de garantir une jouissance paisible des lieux à leurs locataires. L’équipe immobilière se tient évidemment à votre disposition pour vous assister sur une telle problématique si nécessaire. |

Une copropriétaire, victime d’infiltrations en provenance de la terrasse de son voisin, partie commune à jouissance privative, a assigné ce dernier en réparation de son préjudice.

Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour d’appel de Bastia a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires. En effet, la juridiction d’appel estime qu’un copropriétaire n’a pas qualité pour répondre des désordres provenant des parties communes, même en qualité de gardien, quand bien même elles seraient à son usage exclusif.

La copropriétaire, victime desdites infiltrations, forma un pourvoi en cassation arguant que les dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, relatives au statut de la copropriété des immeubles bâtis, n’empêchaient pas de rechercher la responsabilité délictuelle encourue par un autre copropriétaire.

Par arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel au motif que la responsabilité du syndicat n’est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire.

En conséquence, un copropriétaire peut donc agir contre un autre copropriétaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour des dommages trouvant leur origine dans les parties communes, quand bien même lesdites parties sont à l’usage exclusif de ce dernier.

Le département opérations et gestion immobilière du Cabinet reste à votre entière disposition pour tout complément d’information qui s’avérerait utile.

Le directeur fiscal d’une société mère ne peut pas représenter une filiale devant le juge administratif, même muni d’un pouvoir d’agir en justice, dès lors que les statuts de la filiale imposent aux dirigeants de requérir l’autorisation du conseil de direction avant d’agir.

C’est ce que le Conseil d’Etat a rappelé dans une décision du 20 octobre 2021 (CE 20/10/2021 n°448563, Sté Transports du Val d’Oise c/ Ministère de l’économie).

Dans cette affaire, une société avait contesté une décision de l’administration fiscale devant le juge administratif refusant de la décharger d’une imposition. La filiale a été représentée à cette instance par le directeur fiscal de la société mère, qui était muni d’un pouvoir permanent d’agir en justice en matière fiscale accordé le directeur général de la filiale.

Malgré ce pouvoir, le Conseil d’Etat juge cette demande manifestement irrecevable. La juridiction a considéré que le pouvoir dont le directeur de la société mère était muni était insuffisant dès lors qu’une clause des statuts de la filiale prévoyait que, sauf urgence, le président et le directeur général de la filiale ne pouvaient agir en justice sans y avoir été autorisés par le conseil de direction et que la société n’avait pas justifié lors de la procédure d’une telle délibération.

Si les limitations de pouvoirs des dirigeants de SAS sont inopposables aux tiers, il a déjà été jugé que l’administration fiscale pouvait opposer à une société les limitations statutaires aux pouvoirs de son dirigeant (CE 12/01/1977 n°94706). Les juridictions civiles ont également la même approche puisque la Cour de cassation admet également que les tiers puissent se prévaloir d’une clause statutaire limitant le pouvoir des dirigeants pour soulever le défaut de pouvoir de ceux-ci à représenter leur société en justice (Cass. com. 14/02/2018 n°16-21.077 F-D).

Le contentieux administratif fait du pouvoir du représentant d’une personne morale une condition du droit d’agir sanctionnée par l’irrecevabilité du recours formé contre un acte administratif. En matière de procédure civile, le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale à un acte de procédure est un vice de fond entraînant la nullité de cet acte.

Il convient donc d’être vigilant dans la rédaction des statuts.

La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS) a été promulguée le 21 février et publiée au Journal officiel de la république française le 22 février dernier.

Cette loi apporte quelques modifications et précisions sur différents sujets relatifs au transport public ferroviaire de voyageurs.

Des précisions et un élargissement du périmètre du transfert de gestion des lignes du réseau ferré national

La loi 3 DS renforce la prise en compte du transport de marchandise dans le cadre du transfert de gestion. Ainsi, l’approbation du Ministre chargé des transports doit prendre en compte « la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires » (article L.2111-1-1 premier alinéa du code des transports).

Le périmètre du transfert de gestion est étendu, à tout le moins, précisé dès lors qu’il porte sur le réseau ferré national ainsi que sur « les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » (article L.2111-1-1 alinéa premier du code des transports) sous réserve que ces installations soient « majoritairement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert ».

Par ailleurs, l’autorité organisatrice bénéficiaire du transfert de gestion peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement entraîne un retour des biens à la société SNCF Réseau ou sa filiale SNCF Gares & Connexions (art. L. 2111-1-1 du code des transports).

La loi précise que l’autorité organisatrice bénéficiaire du transfert de gestion :

- « assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs ».

- « est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date ».

S’agissant de l’impact financier, la loi modifie l’article L.2111-20-1-1 du Code des transports en précisant que la transaction financière qui détermine la compensation des impacts économiques, positifs ou négatifs portent sur « l’excédent brut d’exploitation »

A l’image de ce qui est prévu pour le transfert de missions (cf infra), la loi 3DS précise également que la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de propriété sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, « de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de propriété. »

Les précisions apportées sur le transfert de missions

La loi apporte à l’article L.2111-9-1 A les précisions suivantes :

- « L’autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date ».

- la compensation des impacts économiques, positifs ou négatifs portent sur « l’excédent brut d’exploitation »

- « La société SNCF Réseau n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de missions de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas, pour la société SNCF Réseau, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les lignes concernées par ce transfert de missions de gestion. »

La mise à disposition du personnel dans le cadre du transfert de gestion, de missions du gestionnaire d’infrastructure ou du transfert de propriété d’infrastructures ferroviaires ou d’installations de services appartenant à l’Etat :

Il est créé un nouvel article L.2111-9-1 B sur ce sujet.

Il y est précisé que la mise à disposition s’opère :

- « Dans les conditions prévues à l’article L. 334-1 du code général de la fonction publique et à l’article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert » ;

- « Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées »

La convention de mise à disposition ne peut excéder vingt ans et doit être la même que celle de la convention de transfert de missions ou de gestion (qui ne pourrait donc excéder vingt ans).

L’extension du périmètre des réseaux bénéficiant d’un régime dérogatoire de la gestion d’infrastructure

Conformément à la directive 2012/34 du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (dite directive refonte), le code des transports prévoit les règles de gestion d’infrastructure visant à garantir notamment l’indépendance de cette gestion d’infrastructure par rapport à l’exploitation de services de transport ferroviaire, l’égalité d’accès au réseau ainsi que la séparation comptable des activités liées à la gestion d’infrastructure et l’exploitation de services de transport ferroviaire.

Néanmoins, et conformément à la directive refonte, l’article L.2122-2 I du Code des transports autorise certains réseaux à bénéficier d’un régime de dérogations aux règles de droit commun de la gestion d’infrastructure. La liste de ces réseaux est complétée par la loi 3DS et comprend désormais « Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ».

Un allègement de la cession du réseau ferré national prévue à l’article L.3114-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la cession envisagée portait sur les lignes régionales à faible trafic, elle était soumise à la condition que les lignes n’aient pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans. Cette condition est supprimée.

Le calcul du nombre de salariés transférés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service de transport ferroviaire

En cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou sur des activités participant à sa réalisation, l’article L.2121-20 du code des transports prévoit le principe du transfert des contrats de travail en cours depuis au moins six mois à la date de notification de l’attribution du contrat de service public.

En application de l’article L.2121-22 du code des transports, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du cédant est fixé d’un commun accord par le cédant et l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois courant à compter de la publication de l’avis de préinformation prévu par l’article 7 du règlement n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil (dit règlement OSP).

Cet article L.2122-22 précise que le nombre de salariés est calculé à partir du nombre d’ETP à la date de l’avis de préinformation.

Sur ce fondement, la Cour d’appel de Paris, saisie par SNCF Voyageurs aux fins de réformation de la décision de l’Autorité de régulation des transports du 28 février 2020 portant règlement du différend entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et SNCF Voyageurs relatif à la détermination du nombre d’emplois devant être transférés en cas de changement de titulaire de lots du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs conclu entre la région et SNCF Voyageurs (n°2020-019), avait jugé que :

« 52. Il en résulte que le nombre d’emplois transférés à l’opérateur alternatif doit nécessairement être évalué à partir des effectifs affectés aux services concernés à la date de publication de l’avis de pré-information, sur la base d’un constat de l’existant, et qu’il ne peut être pris en considération aucun élément postérieur susceptible de modifier l’évaluation préalable servant de base à la mise en concurrence » (CA Paris, 6 mai 2021, n°20/051667).

Il en résultait que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, les candidats avaient connaissance d’un nombre de salariés à reprendre qui ne correspondait pas forcément au nombre effectif de salariés à reprendre lors de la date d’attribution du contrat.

Aussi, le législateur précise désormais à l’article L.2122-22 alinéa que le nombre d’équivalents à temps plein travaillé :

« peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables ».

| L’ordonnance 2021-1658 du 15 décembre 2021 (l’ « Ordonnance ») clarifie le régime juridique de dévolution des droits applicable à l’égard des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics. En matière de titularité de droits de propriété intellectuelle, la règle est que l’inventeur ou l’auteur est le titulaire desdits droits. Il en va différemment dans les domaines suivants : – ainsi, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier (article L 113-9 CPI) ; – un dispositif similaire s’applique également s’agissant des inventions de mission et des inventions ‘hors mission’ attribuables (article L611-7 du CPI). L’Ordonnance est venue élargir ce régime dérogatoire aux personnes physiques qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ou ne relèvent pas du statut d’agent public, à savoir notamment selon les termes du Rapport au Président de la République : les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites. Le nouvel article L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que la dévolution automatique des droits à la structure de recherche est soumise à deux conditions : – l’auteur est accueilli dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ; – l’auteur perçoit une contrepartie et est placé sous l’autorité d’un responsable de ladite structure. En matière d’inventions, une telle dévolution est soumise, selon l’article L.611-7-1 du CPI, aux éléments suivants : l’inventeur est accueilli dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche ; la convention comporte soit (i) une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit (ii) des missions d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. L’Ordonnance permet donc la dévolution automatique des droits de propriété intellectuelle des créations de logiciels et d’inventions au profit des structures de recherche, et ce sans avoir à mettre en œuvre des clauses de cession dans les conventions. L’équipe du pôle Contrats informatiques, données & conformité se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. |

Rédigé par une équipe d’auteurs spécialistes, sous la direction de Jérôme Lasserre-Capdeville, La responsabilité civile du banquier aujourd’hui présente la responsabilité civile du banquier dans ses différents rôles : teneur de compte, dispensateur de crédit, prestataires de services de paiement… Ouvrage d’actualité et de synthèse, ce travail collectif, fondé sur les décisions de justice les plus récentes, s’adresse non seulement aux étudiants, mais aussi aux praticiens (avocats, juristes de banque, membres d’un service conformité de banque) souhaitant anticiper une vision globale du risque de responsabilité civile pesant sur le banquier.

Le devoir de vigilance est une obligation faite aux sociétés mères ou sociétés donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations, en ce compris les activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux (sous-traitants et fournisseurs).

Toutefois, jusqu’au 22 décembre 2021, le législateur n’avait pas jugé opportun de préciser quel Tribunal était compétent pour connaitre des contentieux pouvant en résulter.

Pour mémoire, loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 a inséré l’article L. 225-102-4.-I. au titre duquel « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance ».

Un tel plan comporte « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».

Le non-respect d’une telle obligation entraine deux types de sanctions (corrective et indemnitaire), à savoir :

- après une mise en demeure restée infructueuse pendant une période de trois mois, le Tribunal (le cas échéant sous la forme des référés) peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, enjoindre la société mère ou donneuse d’ordre, le cas échéant sous astreinte, de respecter de telles obligations ;

- la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société mère ou donneuse d’ordre.

Dans le silence de la loi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (RG 21-11.882), a considéré que le juge judiciaire était compétent en la matière.

Par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, le législateur a confié la gestion d’un tel contentieux au tribunal judiciaire de Paris (article L 221-21 du Code de l’organisation judiciaire).

A noter qu’une directive en la matière est en cours de discussions au niveau européen, le Président de la République en ayant fait une des priorités de la Présidence Française pour l’Union Européenne (PFUE).

En guise de cadeau de fin d’année, la CNIL a, le 31 décembre dernier, sanctionné Facebook et Google à des amendes respectives de 60 et 150 millions d’euros pour des manquements à la réglementation cookies.

Le contrôle du respect des règles applicables aux cookies et autres traceurs, faisait partie des actions prioritaires de la CNIL en 2021, avec la cybersécurité et la sécurité des données de santé. L’autorité nationale avait donc sûrement à cœur de clore ce dossier avant la fin de l’année.

Ces décisions sont l’occasion de rappeler la réglementation applicable aux cookies et autres traceurs, que nous mentionnerons sous la dénomination commune « cookies ».

- Quelle réglementation pour les cookies ?

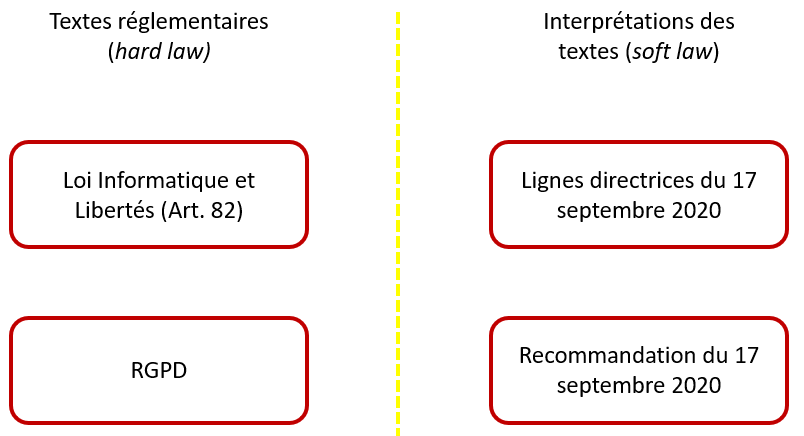

Les cookies sont réglementés conformément à la Directive UE 2002/58 du 12 juillet 2002 (Directive E-Privacy). Comme toute directive, elle a fait l’objet d’une transposition en droit français, au sein de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Cette réglementation est intimement liée à celle sur le traitement des données à caractère personnel, et donc du RGPD qui, dans son considérant 173, fait une référence expresse à la Directive E-Privacy. En d’autres termes, un cookie ou traceur doit être considéré comme une donnée à caractère personnel lorsqu’il permet d’identifier directement ou indirectement une personne physique.

La CNIL a précisé l’interprétation de cette réglementation au sein :

- D’une Délibération du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices ;

- D’une autre Délibération, adoptée le même jour, portant adoption d’une recommandation.

Ainsi, la réglementation sur les cookies et autres traceurs est constituée par l’interprétation croisée des textes suivants :

En vertu de cette réglementation, le consentement préalable de l’utilisateur est nécessaire avant de déposer un cookie, sauf concernant :

- Les cookies techniques nécessaires à la navigation ;

- Les cookies de mesure d’audience, sous réserve de respecter des critères précis.

Le consentement doit être recueilli conformément à l’article 4 du RGPD, et constituer une manifestation de volonté « libre, spécifique, éclairée et univoque ».

Plus précisément, s’agissant de la liberté du consentement, la Recommandation de la CNIL (para.30) indique :

« Le responsable de traitement doit offrir aux utilisateurs tant la possibilité d’accepter que de refuser les opérations de lecture et/ou d’écriture avec le même degré de simplicité. »

Concrètement, lorsqu’une personne accède à un site Internet, trois choix doivent s’offrir à elle :

- Accepter l’ensemble des cookies soumis au consentement ;

- Refuser l’ensemble des cookies soumis au consentement ;

- Accéder à une fonctionnalité de paramétrage afin de ne consentir au dépôt que des cookies qu’elle choisira.

Elément fondamental pour notre affaire : l’acceptation de l’ensemble des cookies doit être aussi simple que le refus de tous les cookies.

Ainsi, si la possibilité est offerte de tout accepter par un bouton « tout accepter », il est nécessaire de prévoir un bouton « tout refuser » en miroir.

- Que reproche la CNIL à Google et Facebook ?

Par suite de la réception de plusieurs plaintes, la CNIL a effectué un contrôle en ligne afin de vérifier le mécanisme d’acceptation, et surtout de refus, des cookies.

La CNIL a constaté que Facebook, comme Google, permet aux utilisateurs d’accepter facilement et immédiatement l’ensemble des cookies, grâce à une unique action.

En revanche, le refus du dépôt des cookies n’est pas aussi simple :

- Google : cinq actions sont nécessaires pour refuser le dépôt de cookies ;

- Facebook : trois actions sont ici nécessaires.

Il est aisé de constater la dissymétrie dans l’acceptation et le refus, et donc la non-conformité.

Mais la CNIL ne se contente pas de ce constat, elle en identifie la justification économique !

En effet, elle commence par citer deux études :

- « selon le » baromètre Privacy – édition 2021 » publié par la société COMMANDERS ACT, le taux de consentement sur ordinateur est passé de 70% à 55% en avril-mai 2021, depuis que la collecte du consentement est explicite. »

- « selon une étude 366-Kantar, il apparaît que 41% des internautes en France ont refusé, systématiquement ou partiellement, le dépôt de cookies en juin 2021. »

Sans surprise, le fait de permettre le refus du dépôt de cookies aussi facilement que leur acceptation entraîne donc une diminution de leur dépôt.

La CNIL déduit ensuite la justification des barrières au refus mises en place par Google et Facebook :

« le fait de rendre le mécanisme de refus des cookies plus complexe que celui consistant à les accepter revient en réalité à décourager les utilisateurs de refuser les cookies et à les inciter à privilégier la facilité du bouton » Tout accepter « . En effet, un utilisateur d’internet est généralement conduit à consulter de nombreux sites. La navigation sur internet se caractérise par sa rapidité et sa fluidité. Le fait de devoir cliquer sur » Personnaliser » et de devoir comprendre la façon dont est construite la page permettant de refuser les cookies est susceptible de décourager l’utilisateur, qui souhaiterait pourtant refuser le dépôt des cookies. »

La CNIL considère ainsi que Google et Facebook ont usé de manœuvres visant à décourager les utilisateurs et à accepter leurs cookies.

Ces procédés portent donc atteinte à la liberté du consentement des internautes.

- Quels enseignements ?

Les sites Internet permettant le dépôt de cookies et autres traceurs doivent être particulièrement vigilants sur le type de bandeau utilisé ainsi que sur le respect des choix des internautes.

Ceci est d’autant plus important que :

- La CNIL dispose de moyens simples et efficaces de vérifier la conformité des sites, grâce à ses contrôles en ligne ;

- Le traitement de données issues des cookies publicitaires s’analyse en une responsabilité conjointe entre l’éditeur du site et le prestataire (i.e. Google, Facebook et consorts). L’éditeur pourrait ainsi voir sa responsabilité engagée conjointement.

Ces décisions permettent aussi de se poser la question de la conformité des cookies walls à la réglementation. Ces procédés obligent l’internaute à donner son consentement (faute de quoi il doit payer) afin d’accéder à un site Internet.

Si le Conseil d’Etat a annulé les lignes directrices par lesquelles la CNIL interdisait expressément cette pratique, il n’a pas pour autant jugé qu’elle était légale.

Dans la dernière version des lignes directrices, adoptées par suite de la décision du Conseil d’Etat, la CNIL prend une position plus réservée en se contentant d’indiquer que la pratique du cookie wall « est susceptible de porter atteinte, dans certains cas, à la liberté du consentement. »

Une décision de la CNIL à ce titre est très attendue par les acteurs du marché.

La conformité d’un site Internet peut être vérifiée par l’intermédiaire d’un audit flash accompagné d’un plan d’actions de remédiation avec pour objectif de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits des cookies et autres traceurs (analyses de trafic, optimisation, revenus publicitaires…) en toute conformité.

Le Pôle Contrats informatiques, Données et Conformité accompagne les éditeurs de sites Internet et les sociétés éditant des traceurs afin de leur permettre d’optimiser leurs activités dans le respect de la réglementation.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

| La garantie d’éviction protège l’acquéreur d’une société contre l’établissement d’un commerce par le vendeur pouvant le concurrencer. L’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, vient pour la première fois, limiter cette garantie d’éviction en indiquant que sa mise en œuvre doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. 1. Les faits et l’arrêt de la Cour d’Appel Dans les faits, l’acquéreur des actions d’une société exerçant dans l’édition de logiciels agit en garantie d’éviction contre les cédants et demande la restitution partielle de la valeur des droits sociaux cédés et la réparation de son préjudice. Il est reproché aux vendeurs d’avoir créé 3 ans après la vente une société dans le même domaine d’activité. La cour d’appel de Paris fait droit à cette demande et estime que les cédants ont manqué à leur obligation d’éviction. Elle appuie sa décision sur le fait que les cédants, par l’intermédiaire de leur société, ont proposé au marché un produit concurrent à celui proposé par la société cédée, qu’ils se sont réapproprié une partie du code source d’un logiciel, qu’ils ont, en outre, débauché du personnel essentiel à l’activité de la société dont les actions ont été cédées, ou encore qu’ils ont contracté avec des anciens clients à la suite d’une procédure d’appel d’offre. En conséquence, la cour d’appel conclue que ces agissements ont conduit à un détournement de la clientèle de la société vendue, empêchant celle-ci de poursuivre pleinement son activité. 2. La Cour de cassation limite la portée de la garantie d’éviction La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel sur le fondement de la liberté du commerce et de l’industrie, de la liberté d’entreprendre et de l’article 1626 du Code civil. La Cour de cassation indique que la garantie d’éviction peut restreindre les libertés susvisées, à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir concrètement recherché si, au regard de l’activité de la société cédée et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, alors que : – la nouvelle société a été créée par l’un des cédants 3 ans après la cession, – l’autre cédant l’a rejoint un an plus tard, – les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée. 3. La portée de l’arrêt Cet arrêt apporte une précision inédite quant à la mise en œuvre dans le temps de la garantie d’éviction. En tant qu’obligation légale tirée du droit commun, les textes portant sur la garantie d’éviction (articles 1626 et 1628 du Code civil) ne prévoient pas de durée pour faire appliquer cette garantie. Contrairement à la clause de non concurrence, généralement prévue dans l’acte de cession, qui pour être valable doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. D’ailleurs, la Cour de cassation, jusqu’à présent, précisait que la garantie d’éviction ne prenait pas fin à l’expiration de la clause de non-concurrence convenue par les parties (Cass.com.15.12.20209 n°08-20.522 ; Cass.com.16.01.2001 n°98-21.145). C’est donc la première fois que le Cour de cassation pose une limite de temps à la garantie d’éviction en exigeant que l’interdiction de rétablissement soit proportionnelle aux intérêts légitime à protéger. A noter que cette limite doit être appréciée in concreto, au cas par cas, comme pour l’interprétation de l’exigence de proportionnalité imposée aux clauses de non concurrence. L’équipe du pôle Croissance Externe/Corporate se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. |